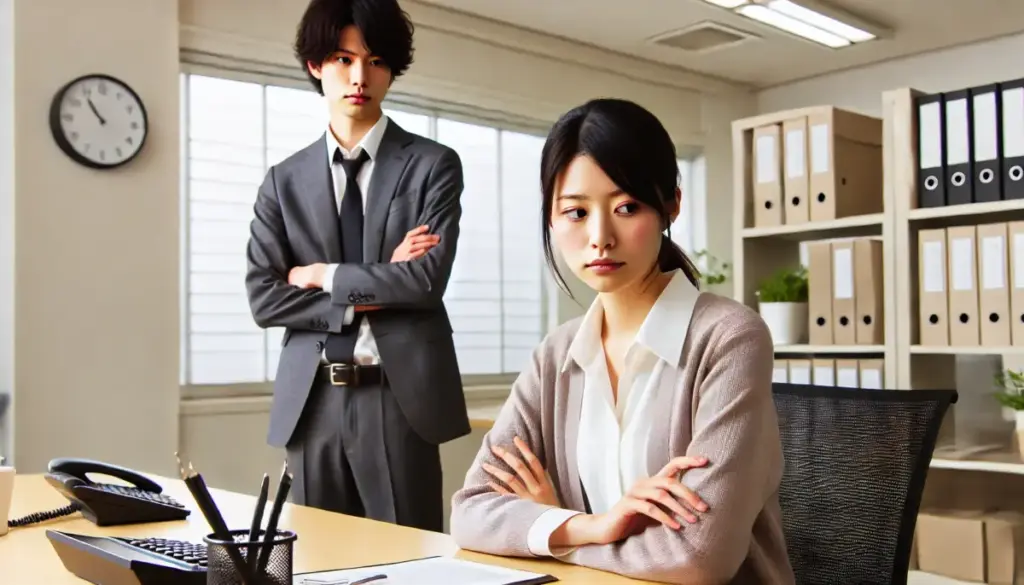

職場で「後輩と関わりたくない」と感じる場面に直面したことはありませんか。

誰にでも苦手な後輩や、どうしても好きになれない相手はいるものです。

「職場の後輩が嫌い」「苦手な後輩が嫌いすぎる」といった心理に悩まされることは、決して珍しいことではありません。

中には、マイペースで空気を読まなかったり、言動がうざい・うっとうしいと感じてしまう後輩もいます。

そうした“あるある”に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。

さらに、仕事ができない後輩や、注意しても改善の見られない使えない後輩には、見切りや見捨てるという選択肢も考えたくなるかもしれません。

また、調子に乗っている後輩、わがままで扱いづらい後輩に対しては、イライラが募る一方で、面倒を見たくないという気持ちになることもあります。

そんなとき、「関わりたくない人を無視してもいいのか」と悩んでしまう方もいるでしょう。

一方で、仕事ができる後輩に対しても、むかつく、認めたくないという複雑な感情が芽生えることがあります。

また、逆に先輩が嫌いな後輩にとる態度によって関係が更に悪化することもあります。

この記事では、そんな後輩と関わりたくないと感じたときの心理的な背景や、職場での適切な対処法、距離の取り方、そして無理をしない関わり方まで、さまざまな視点から具体的に解説していきます。

人間関係に疲れてしまう前に、ぜひ自分に合った向き合い方を見つけてみてください。

記事のポイント

- 後輩と関わりたくないと感じる心理的な原因や背景

- 苦手な後輩への具体的な距離の取り方や対処法

- 使えない後輩を見切るかどうかの判断基準

- 職場で感情的にならずに後輩と向き合う方法

後輩と関わりたくないと感じたら

- 職場の後輩が嫌い!苦手な後輩が嫌いすぎる時の心理

- うざい・うっとうしい後輩のあるある

- めんどくさい後輩や使えない後輩の特徴

- マイペースな後輩にイライラしたら

- 職場の調子に乗ってる後輩への対応策

- 関わりたくない人を無視してもいい?

職場の後輩が嫌い!苦手な後輩が嫌いすぎる時の心理

職場で特定の後輩に強い嫌悪感を抱くことは、珍しいことではありません。

人間関係には相性があり、どれだけ自分が気をつけていても「どうしても合わない」と感じることはあります。

その心理の背景には、いくつかの要因があります。

まず、後輩の言動が自己中心的だったり、協調性がなかったりすると、それだけで不快感を覚えやすくなります。

特に、自分が真面目に仕事をしている中で、後輩がマイペースに振る舞ったり、責任感のない態度をとったりする場合、強いストレスを感じることがあるのです。

また、後輩の態度に敬意がないと感じたときも、嫌悪感につながりやすくなります。

例えば、挨拶をしない、教えても感謝の言葉がない、指摘すると逆ギレするなど、ちょっとした態度の積み重ねが「嫌いすぎる」という感情に変わっていくケースがあります。

さらに、自分が過去に受けてきた理不尽な経験や苦労と比較して、「今の後輩は甘えている」「努力が足りない」と感じてしまうことも、ネガティブな感情の根本にあることがあります。

このような場合、自分の価値観や過去の経験が強く影響している可能性があります。

いずれにしても、自分の感情に気づき、それを冷静に捉えることが最初のステップです。

「なぜ自分はこれほどまでに嫌悪感を抱いているのか」を客観的に見つめ直すことで、感情との距離を取ることができます。

うざい・うっとうしい後輩のあるある

職場にいる「うざい」「うっとうしい」と感じてしまう後輩には、いくつかの共通点があります。

それらを知ることで、自分のストレス要因を把握しやすくなり、適切な対処にもつながります。

まず代表的なのが、自分の話ばかりする後輩です。

こちらが忙しく仕事をしている最中でも、空気を読まずにプライベートの話を延々と続けるタイプは、距離を置きたくなるものです。

次に、お願いした仕事をすぐに忘れる後輩もよく見かけます。

メモを取らない、確認をしない、同じミスを繰り返す…こうした態度は、信頼関係を築く以前の問題になります。

また、やたらと先輩風を吹かせたがる後輩も、職場では浮いてしまいがちです。

経験が浅いにもかかわらず、他の人の業務に口を出したり、自慢げに知識を披露したりする姿勢は、見ているだけで疲れるものがあります。

さらに、ちょっとした注意で不機嫌になる後輩にも要注意です。

素直に受け止めず、態度に出してしまう人は、周囲との信頼関係が築きにくく、関わり方にも気を遣う必要が出てきます。

このように、「うざい」「うっとうしい」と感じる後輩の言動には、多くの職場で共通する“あるある”が存在しています。

それを理解することで、必要以上にイライラせず、距離の取り方を工夫しやすくなります。

めんどくさい後輩や使えない後輩の特徴

関わるのがしんどい後輩には、相手に「めんどくさい」「使えない」と思わせる共通した特徴があります。

まず、めんどくさい後輩に多いのが、指示待ちタイプです。

自分で考えず、毎回細かく指示を仰いできたり、「どうすればいいですか?」と聞くだけで行動に移さないため、周囲の時間と労力を奪います。

また、仕事に対して受け身なだけでなく、文句や不満ばかりを言ってくる人も、対応に疲れてしまいやすい存在です。

一方、使えない後輩に共通するのは、基本的な報連相(報告・連絡・相談)ができないことです。

情報を共有せずに自分の判断だけで動いてしまい、トラブルを招くことも少なくありません。

また、注意をしても改善しようとしない態度も、周囲の信頼を失いやすい要因になります。

さらに、「素直さ」が欠けていることも特徴の一つです。

たとえ未熟でも、謙虚に学ぼうとする姿勢があれば周囲は助けようと思えますが、プライドばかりが高く、アドバイスを受け入れようとしない人は、結果的に“使えない”と評価されがちです。

これらの特徴を見極めることで、どう対応すべきか、関わり方を見直すヒントにもなります。

すべての後輩を一括りにせず、相手の態度や変化の有無を見ながら、適切な距離感を保つことが大切です。

マイペースな後輩にイライラしたら

マイペースな後輩と接していると、こちらの指示に対して動きが遅かったり、空気を読まずに自分のペースを貫かれたりして、ストレスを感じることがあります。

そのイライラが積もると、冷静さを失い、職場の人間関係にも影響を与えかねません。

このようなときに大切なのは、「価値観の違いを理解する姿勢」です。

後輩がマイペースなのは、単に要領が悪いからとは限らず、慎重な性格だったり、自分なりのやり方で進めたいという意識の表れである場合もあります。

そうした個性を理解せずにイライラをぶつけてしまうと、相手は防御的になり、関係性が悪化してしまいます。

例えば、締切のある仕事を進めている際に、後輩が自分のペースでゆっくり作業していると不安になるかもしれません。

そのときは、「いつまでにどこまで終わっている必要があるか」を明確に伝え、進捗をこまめに確認することで、お互いのズレを調整しやすくなります。

また、自分がどのような場面でイライラしやすいのかを把握しておくのも重要です。

状況によっては、少し距離を置いたり、他の人に任せるなどの工夫でストレスを減らすことができます。

感情的になる前に、「どうすればうまく付き合えるか?」という視点を持つことが、マイペースな後輩との関係を悪化させないための第一歩になります。

自分の心の余裕を保つためにも、冷静な対応を心がけましょう。

職場の調子に乗ってる後輩への対応策

職場で調子に乗っている後輩にどう対応するかは、非常に悩ましい問題です。

言動が軽薄だったり、実力以上に自信を見せたりすると、周囲は不快に感じることがあります。

特に、先輩への配慮が欠けているように見えると、職場の空気も悪くなりかねません。

このような場合、感情的に反応するのではなく、冷静に対応することが大切です。

まずは、明確な線引きをすること。

例えば、業務上のルールや手順をしっかり伝え、「ここは守るべき」という姿勢を示すことで、相手にも社会人としての自覚を促すことができます。

また、過剰な持ち上げやおだてが、後輩を調子に乗らせているケースも少なくありません。

その場合は、必要以上に評価せず、事実ベースでフィードバックを行うことが有効です。

「●●は良かったけれど、△△はまだ改善が必要だね」といった伝え方で、冷静な評価を心がけましょう。

一方で、後輩本人が無意識に調子に乗っていることもあります。

その場合は、やんわりと注意する、具体的な場面を挙げて指摘するなど、関係性を壊さない範囲で軌道修正を促すと良いでしょう。

注意点として、陰で不満を言うだけでは何も変わりません。

周囲の信頼を得るためにも、自分の態度に一貫性を持たせ、後輩に対して公正な姿勢をとることが重要です。

関わりたくない人を無視してもいい?

関わりたくない後輩がいるとき、「無視してしまってもいいのだろうか」と悩むことがあります。

この問題に対して、すぐに無視していいと言い切るのは難しいですが、一定の条件下では距離を置くことも選択肢になります。

まず、相手が明らかに悪意を持って接してくる場合や、何度注意しても職場のルールやマナーを守らない場合には、無理に関わる必要はありません。

感情的に対立するよりも、業務上必要なやりとりにとどめ、あとは淡々と対応する方が精神的にも安定します。

一方で、完全に無視をしてしまうと、職場の人間関係を壊す行動と受け取られかねません。

周囲からの評価に影響することもあり、業務にも悪影響が出る可能性があります。

このようなときは、必要最低限の会話だけにすることが現実的な対応です。

挨拶や業務連絡など、職場での基本的なやりとりだけはしっかり行い、余計な雑談や私的な交流は避けることで、冷静な関係を保つことができます。

また、どうしてもストレスがたまるようであれば、信頼できる上司や人事に相談することも大切です。

一人で抱え込まず、職場全体としての対応を考えることで、自分を守る手段にもなります。

無視することだけが解決策ではなく、適切な距離感を保つことが、結果的に自分の心を守ることにつながります。

後輩と関わりたくない時の対処法

- 面倒見たくない後輩との距離の取り方

- 仕事ができない・使えない後輩の見切りや見捨てるかの基準

- わがままな後輩への対処法

- 仕事ができる後輩がむかつく時の考え方

- これはNG!先輩が嫌いな後輩にとる態度例

面倒見たくない後輩との距離の取り方

面倒を見たくない後輩がいる場合、無理に関わろうとすると精神的に疲弊する原因になります。

そこで重要になるのが「距離の取り方」です。

ただ避けるのではなく、適切な関係性を保ちつつ、無理のない接し方を意識する必要があります。

まず基本となるのは、業務上の必要な関わりだけに限定することです。

例えば、仕事に関する報連相や指示など、職務に必要な内容だけをやりとりし、それ以外の雑談やプライベートな会話は避けるようにします。

また、仕事を割り振る際にも自己完結できるタスクを中心に任せることで、関与の頻度を減らす工夫ができます。

これにより、後輩との接触を最小限にしながら、業務を回すことが可能になります。

一方で、完全に突き放すと職場の雰囲気が悪くなることもあります。

そのため、表面的には丁寧さを保ちつつ、感情的な関与を控えるのが理想です。

いわゆる「ドライだけど冷たくない」接し方を目指すとよいでしょう。

もしそれでも負担が大きいと感じる場合は、信頼できる上司に状況を共有し、役割分担の調整を相談するのも方法の一つです。

無理をし続けるより、適切な距離を保って自分のコンディションを守ることの方が、長期的には生産的です。

仕事ができない・使えない後輩の見切りや見捨てるかの基準

後輩が仕事をなかなか覚えず、サポートしても改善が見られないとき、「もう見切るべきか?」と迷うことはよくあります。

大切なのは、感情的な判断ではなく、客観的な基準に基づいて対応を考えることです。

ひとつの判断材料となるのが、成長意欲があるかどうかです。

たとえ仕事の習得が遅くても、メモを取って復習していたり、自分なりに努力を続けている様子が見える後輩であれば、まだ見捨てるべきではありません。

逆に、同じミスを何度も繰り返し、アドバイスを聞き流すような態度が続く場合は、見切りの対象となりやすいでしょう。

また、他のメンバーとの関係性にも着目する必要があります。

周囲に悪影響を及ぼしていたり、チームワークを乱すような行動があると、本人だけでなく職場全体の雰囲気や効率にもマイナスとなります。

このような場合には、早めに対応を見直すべきです。

判断の最終ラインとしては、サポートする側が心身ともに限界を感じているかどうかも重要です。

無理に抱え込んで自分が疲弊する前に、上司へ相談し、適切な距離を取る方針に切り替えた方が良いケースもあります。

冷たく感じるかもしれませんが、見切ることは組織や自分を守るための一つの手段です。

見捨てるのではなく、対応を切り替える、という視点で考えると前向きな判断がしやすくなります。

わがままな後輩への対処法

わがままな後輩に悩まされる場面は少なくありません。

自分の都合ばかりを優先したり、協調性を欠いた言動をとる後輩に対しては、毅然とした対応が必要です。

まず重要なのは、線引きを明確にすることです。

例えば、「この業務は全員でやるものだから、自分勝手な行動は控えて」と、チームとしてのルールを伝えましょう。

あいまいな態度は、相手に「許されている」と誤解させてしまいます。

また、事実ベースで指摘することも有効です。

感情的な言い方ではなく、「昨日の会議で○○の資料が用意されていなかったのは困った」など、具体的な事実をもとに伝えることで、相手も受け入れやすくなります。

「~したためしがない」「全然なってない」「ミスが多すぎなんだよ」と過大に叱っても、あるいは、「大したことじゃない」「何とかなるよ」と過少に叱ってもいけません。「納期3日遅れだよ」「1枚のレポートにミスが4つあったよ」と具体的な事実を取り上げて指摘します

どうしても改善が見られない場合には、指導の範囲を超えていると判断し、上司に状況を報告することも検討しましょう。

あなた一人で抱え込む必要はありません。

いずれにしても、相手に期待しすぎず、冷静かつ現実的な対応を心がけることが大切です。

対応を曖昧にすると、あなたのストレスが積み重なるだけでなく、チーム全体の士気にも悪影響を与える恐れがあります。

仕事ができる後輩がむかつく時の考え方

仕事ができる後輩に対して、嫉妬や焦りのような感情を抱くことは珍しくありません。

特に、自分よりも評価が高かったり、上司に気に入られている様子を見ると、理屈では理解していてもイライラしてしまうこともあるでしょう。

このような場面で有効なのが、比較をやめる意識を持つことです。

他人と比べて自分を評価する癖があると、後輩の活躍がそのまま自分の劣等感に直結してしまいます。

ですが、後輩の成功は、あなたの価値が下がったことを意味しません。

むしろ、チーム全体の成果が上がることで、あなたにも間接的にメリットがある可能性があります。

また、自分が築いてきた経験値や信頼は、数字やスキルだけでは測れないものです。

後輩にできないこと、自分にしかできないことも必ずあるはずです。

そこに目を向けてみると、少し気持ちが落ち着くかもしれません。

どうしても感情が整理できないときは、距離を取るのもひとつの方法です。

無理に認めようとせず、あくまで冷静に業務上の関係を保つことを意識しましょう。

無理に仲良くしようとするよりも、プロとしての距離感を守るほうが、精神的にも安定しやすくなります。

これはNG!先輩が嫌いな後輩にとる態度例

後輩がどうしても好きになれない場合でも、感情をそのまま行動に出してしまうのは避けるべきです。

関係が悪化するだけでなく、職場での評価に影響するリスクもあります。

例えば、「完全に無視する」「話しかけられてもあいまいな返事しかしない」「必要な情報をわざと伝えない」といった態度は、明確にNGです。

これらはパワハラに該当する恐れもあり、相手だけでなく、周囲からの信頼まで失いかねません。

また、他の同僚と後輩の悪口を共有することもよく見られるNG行動の一つです。

一時的にスッキリするかもしれませんが、あなた自身の印象を下げる結果になりやすいため注意が必要です。

では、どのような態度をとるのが望ましいのでしょうか。

基本は「業務に必要な最低限のコミュニケーションを保つこと」です。

過剰な干渉をせず、冷静かつ事務的に接することで、感情的な摩擦を減らすことができます。

このように、感情ではなく“立場”で接する意識を持つと、自分の中でのストレスも少しずつ軽減されていきます。

嫌いだからこそ、冷静な距離感を大切にすることが、結果的には自分を守ることにもつながるのです。

後輩と関わりたくないと感じた時の考え方と対処まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 人間関係の相性が悪い後輩とは関わりたくないと感じやすい

- 自己中心的で協調性のない言動は強い嫌悪感につながる

- 敬意のない態度が積み重なると嫌いすぎる心理に発展する

- 自分の過去の経験と比較して後輩に不満を抱きやすい

- 後輩に感じるストレスの原因を客観的に見つめ直すことが大切

- 空気を読まない・自分の話ばかりする後輩はうっとうしく感じる

- 指示をすぐ忘れる後輩は信頼関係が築きにくい

- 経験が浅いのに先輩ぶる後輩も周囲の反感を買いやすい

- 指摘で不機嫌になる後輩は関わる際に気を遣う必要がある

- 指示待ち・文句が多い後輩はめんどくさいと感じやすい

- 報連相ができない後輩は「使えない」と評価されやすい

- プライドが高く素直さに欠ける後輩は成長が期待しづらい

- マイペースな後輩とは価値観の違いを理解して接するべき

- 調子に乗る後輩にはルールを明確に示して対応することが有効

- 無視よりも最低限の関わりにとどめる方が職場環境に適している