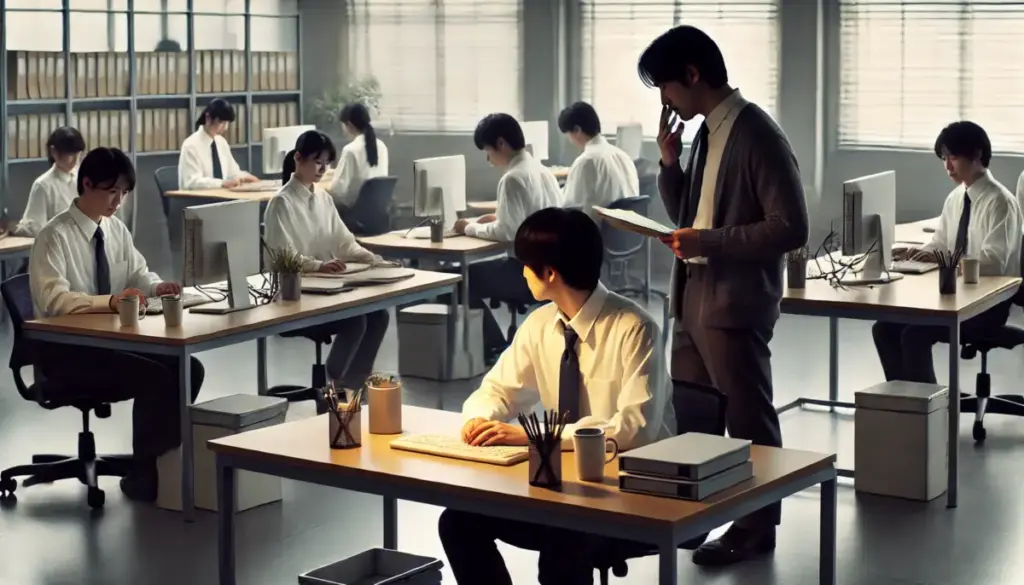

職場や日常の人間関係の中で、「なぜあの人はわざわざ人前で注意してくるのだろう?」と疑問や不快感を抱いた経験はありませんか。

ときには感情的に怒鳴られたり、理屈で詰められたりと、心に大きなストレスを感じる場面もあるかもしれません。

本記事では、人前で注意する人の心理をテーマに、職場での指摘がパワハラと見なされるケースや、人前で怒鳴る人の心理、ロジハラをする人の心理はどこからくるのかといった観点から深掘りしていきます。

また、いちいち人前で指摘する人や、人を選んで注意する人に共通する傾向についても触れていきます。

注意してくる人が「うざい」と感じてしまう場面にどう対応すればよいのか、現実的な対処法もあわせて解説します。

相手の行動の裏にある心理を知ることで、自分を守るヒントが見えてくるはずです。

記事のポイント

- 人前で注意する人の心理的な背景や特徴

- 職場で人前で注意する行為はパワハラか

- 怒鳴る人やロジハラをする人の心理的要因

- 不快な注意への具体的な対処法や対応策

人前で注意する人の心理とは何かを徹底解説

- 職場で人前で注意するのはパワハラ?

- 人前で怒鳴る人の心理とは何か

- 人前で指摘する人が持つ意図

- ロジハラをする人の心理は何か

- 人前での指摘にメリットはあるか?

職場で人前で注意するのはパワハラ?

職場で人前で注意する行為は、状況によってはパワハラと見なされることがあります。

すべてがパワハラに該当するわけではありませんが、注意の仕方や場面を間違えると、大きな問題へ発展する可能性があるのです。

厚生労働省が定めているパワハラの定義は「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するもの」とされています。

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

つまり、単に注意や指導をしただけではパワハラとは言えませんが、その内容や態度、タイミングによって判断が分かれるということです。

例えば、他の従業員が見ている前で大声で叱責する、人格を否定するような発言をする、過度に感情的になるなどは、明確に「相当な範囲を超えている」と判断されることがあります。

このようなケースでは、注意される側が精神的な苦痛を感じやすく、業務に支障が出ることもあります。

一方で、業務上必要な注意を冷静かつ具体的に伝える行為であれば、パワハラには該当しません。

ただし、誰かを見せしめのように叱ることや、指導を通じて自分の権威を誇示するような態度は、明確なNG行為です。

このように考えると、人前で注意すること自体が即パワハラになるわけではありませんが、その行為が業務指導を超えた「精神的攻撃」とみなされる場合には、パワハラと認定される可能性が高くなります。

人前で怒鳴る人の心理とは何か

人前で怒鳴る人の心理には、自分の優位性を誇示したい欲求や、感情のコントロールが苦手な傾向が見られます。

表面的には相手に対する怒りに見えても、その背景には不安や自信のなさが隠れていることも多いです。

例えば、自分の指示がうまく伝わっていないと感じたとき、冷静に話し合うのではなく「怒鳴る」という行動で相手を支配しようとする人がいます。

これは、相手を従わせることで自分の立場や存在価値を再確認したいという心理が働いている状態です。

また、怒鳴ることで注目を集めたり、周囲の空気を掌握しようとするケースもあります。

周囲の人間が静まり返ることで、自分の影響力を感じられるため、本人にとってはそれが「手っ取り早い手段」となっているのです。

一方で、怒鳴る人の中には単純にストレスをうまく処理できない人もいます。

感情を抑えられずに爆発させてしまい、その矛先がたまたま他人に向いてしまうというタイプです。

この場合、怒鳴ること自体に深い意図はなく、衝動的な反応といえます。

こうしてみると、人前で怒鳴る行為は決して「強い人」の行動とは言えません。

むしろ、自身の内面に不安や葛藤を抱えている人が、対話ではなく怒鳴り声で自分を守ろうとしているのかもしれません。

接する際は、反応を過剰に返さず、冷静に距離を取ることも一つの方法です。

人前で指摘する人が持つ意図

人前でわざわざ指摘をする人には、「相手のためを思っている」という建前の裏に、さまざまな意図が隠れている場合があります。

指摘そのものが悪いわけではありませんが、どこでどう伝えるかによって、相手の受け取り方は大きく変わるものです。

このような人の多くは、自分が正しいという認識を強く持っており、それを他人にも認めさせたいという欲求を抱えています。

つまり、「自分は知っている」「自分の方が優れている」ということを周囲に示したい気持ちが働いているのです。

例えば、会議中にちょっとした言い間違いや情報の不備を、その場で大きく指摘するような場面があります。

これは、問題解決よりも「自分の有能さ」をアピールしたい意図があることも考えられます。

また、人前での指摘によって、相手を一時的に優位に立たせないようにするための牽制である場合もあります。

他にも、過去に自分が人前で指摘されて恥ずかしい思いをした経験があり、それを無意識に再現してしまっているケースもあります。

自分がされたことを他人にもしてしまう、いわゆる「連鎖」のような心理が働いているのです。

このように、人前で指摘する行為には表向きの理由とは別に、自己顕示欲や対人関係の主導権を握りたいという意図が見え隠れすることがあります。

そのため、単なる善意とは限らない点に注意が必要です。

ロジハラをする人の心理は何か

ロジハラ(ロジカル・ハラスメント)をする人の心理には、「理屈で相手を論破することで優位に立ちたい」という思いが色濃く表れています。

特徴的なのは、感情や背景を無視して、正論だけを突きつけてくる点です。

これは、一般的な人前での注意や指摘とは異なり、論理を使った精神的な圧力といえるでしょう。

こうした人の多くは、相手との対等な対話よりも「勝ち負け」に重きを置いています。

議論に勝つことで自己価値を保とうとする傾向があり、たとえ相手が傷ついても「自分は正しいことを言っている」と信じて疑わない場合があります。

例えば、部下が失敗した際に「それは○○ができていなかったから当然の結果だよね?」と冷静かつ理詰めで指摘するようなケースです。

一見理論的で公正に見えますが、相手の立場や事情を一切考慮していないため、受け手には強いプレッシャーや無力感を与えます。

また、ロジハラをする人は、自分の論理力に自信を持っていることが多く、それが他人への配慮を欠く原因になっていることもあります。

相手の感情を軽視してしまうため、周囲との人間関係が悪化することも少なくありません。

ロジハラをする人に対しては、論理で反論しようとすると逆効果になることもあります。

まずは相手の態度や言い方によって不快に感じている点を丁寧に伝えることが、コミュニケーション改善の第一歩です。

人前での指摘にメリットはあるか?

人前で注意することは、一見すると「全体への指導」「再発防止のための共有」といったメリットがあるように見えるかもしれません。

しかし、実際にはそのメリットよりも、心理的・関係的な悪影響の方が大きくなりやすいため、慎重な判断が求められます。

まず、メリットとされるものとしては「周囲への注意喚起」「チーム全体の意識向上」「その場での迅速な対応」が挙げられます。

例えば、ミスが繰り返されている状況で、「この部分はこういう手順で対応してください」と全員の前で注意すれば、同じ間違いを他の人も防ぎやすくなる可能性はあります。

ただし、このような効果を得るには条件があります。それは「内容が客観的であること」「指摘が事実に基づいていること」「相手の人格を否定しないこと」の3つです。

いずれかを欠くと、メリットは一気にデメリットへと変わります。

実際、人前で注意されることにより、注意された本人が強い羞恥心を感じたり、自信を失ってしまうことは少なくありません。

「周りに聞かれた」「見下された」と感じることで、モチベーションの低下やストレス反応が起こることもあります。

また、その場にいた周囲の人々にも影響は及びます。「自分もああなるかもしれない」という不安や萎縮感から、発言や行動が消極的になり、チームの活力が落ちていく可能性があります。

職場全体に「間違えたら責められる」「発言しにくい」という空気が広がれば、結果的に挑戦を避けるような風土が生まれてしまうでしょう。

このように、たとえ意図が善意であっても、人前で注意することは非常に繊細な行為です。

伝える側が「何のために指摘するのか」「どう伝えると相手が受け取りやすいか」を意識しなければ、マイナスの影響だけが残る結果になってしまいます。

人前で注意する人の心理を知った上での対応策

- 対処法としてできる5つのアプローチ

- いちいち指摘する人にやめてほしいと伝える方法

- 人を選んで注意する人の理由とその基準

- 注意してくる人がうざい場合は言い返すべき?

- 人前で叱ることの海外との文化的な違い

対処法としてできる5つのアプローチ

人前で注意されたり、精神的に圧力をかけられたときの対処法は、一つではありません。

状況や相手のタイプに応じて、冷静に対応することが求められます。

ここでは、現実的に取り入れやすい5つのアプローチをご紹介します。

1. その場で感情的に反応しない

まず最も重要なのは、感情的な反応を避けることです。

注意された直後は、怒りや悔しさ、恥ずかしさなどさまざまな感情が湧き上がってきます。

しかし、それらを表に出してしまうと、「逆ギレされた」と受け取られたり、相手にさらなる攻撃材料を与えてしまうことがあります。

このとき心がけたいのは、「無表情で受け流す」ことです。

たとえ内心では不満があっても、表面上は落ち着いて聞いている姿勢を見せることで、相手に“感情的に動かされない人”という印象を与えることができます。

すると、次第に相手も態度を変えてくる可能性があります。

2. 内容よりも言い方に注目する

注意されること自体が問題なのではなく、「どう伝えられたか」が心に残ることも多いのではないでしょうか。

たとえば、同じ内容でも冷静に説明されたときと、人前で声を荒げて言われたときでは、感じ方がまったく違います。

ここで意識したいのは、相手の言っている内容そのものよりも、「なぜその言い方をするのか」という視点を持つことです。

例えば、「この言い方は相手がストレスのはけ口にしているだけなのでは?」と一歩引いた視点を持つことで、心のダメージを和らげることができます。

そのまま受け止めてしまうのではなく、「今の言い方は適切だったのか?」と客観的に考えることで、自分自身を守る冷静さを取り戻すことができます。

3. 信頼できる第三者に相談する

どんなに強い人でも、理不尽な対応を一人で受け続ければ、心はすり減っていきます。

だからこそ、周囲の信頼できる人に相談することは非常に大切です。

身近な同僚、上司、人事担当者、または社外の相談窓口など、相談相手は複数考えておきましょう。

相談したからといって、すぐに何かが変わるわけではありませんが、「一人ではない」と感じるだけでも心の重荷は軽くなります。

また、自分では見えなかった視点をもらえることもあります。

「あの人、実は他の人にも同じことしているよ」という情報が得られれば、あなたが悪いわけではないという安心にもつながります。

4. 証拠を残す

もしも相手の言動が「これは少し行き過ぎているのでは?」と感じられるような場合には、その都度記録を残しておくことが重要です。

日付・時間・場所・誰がいたか・どんな内容だったかを簡単にメモしておくだけでも十分です。

さらに、可能であればメールやチャットなどのやり取りを保存しておくと、後に状況を説明する際に非常に役立ちます。

特に、パワハラやモラハラの可能性がある場合は、証拠がないと話が曖昧になり、対応してもらえないこともあります。

記録をとる行為自体が「自分を守る行動」になり、精神的にも安心感が生まれます。

すぐに使うつもりがなくても、いざという時に備えておくことが大切です。

5. 距離を置く・関わり方を変える

相手が変わらないのであれば、あなたの側から接し方を変えてみることも有効な方法です。

たとえば、会話の頻度を減らす、あいまいなリアクションで深入りを避ける、業務上の連絡をできるだけメールやチャットに切り替えるなど、小さな工夫がストレスを減らしてくれます。

このとき、「避けている」と思われることが不安になるかもしれませんが、自分の心の健康を守ることが最優先です。

過度に合わせたり、無理して笑顔で接する必要はありません。職場での人間関係は、適切な距離感を保ってこそ健全に保たれます。

また、場合によっては部署異動の希望を出したり、働く環境を変えるという選択肢も視野に入れてよいでしょう。

環境を変えることは逃げではなく、自分を大切にするための前向きな判断です。

このように、無理に我慢するのではなく、自分を守るための具体的な行動を取ることが、精神的なダメージを減らす鍵となります。

相手を変えることは難しくても、自分の対応を変えることで状況を少しずつ動かすことは可能です。

いちいち指摘する人にやめてほしいと伝える方法

職場や日常の中で、いちいち人前で指摘を繰り返す人に対して、「やめてほしい」と思っても、伝え方を間違えると関係が悪化してしまう恐れがあります。

大切なのは、感情的に伝えるのではなく、冷静に、自分の立場や気持ちを正直に共有することです。

まず、伝えるタイミングは非常に重要です。注意された直後はお互いに感情が高ぶっていることが多いため、落ち着いた状況で1対1の場を設けるようにしましょう。

たとえば、終業後や休憩時間など、静かな場所を選ぶと効果的です。

話し方としては、「あなたの指摘が間違っている」と主張するのではなく、「私は人前で注意されるとプレッシャーを感じてしまいます」と、自分の気持ちを主語にする「アイメッセージ」を使うと、相手の防衛反応を避けやすくなります。

具体的な伝え方の例としては、「指摘してくれるのはありがたいのですが、人前だと萎縮してしまって、うまく対応できないことがあるんです。今後はできれば個別に伝えてもらえると助かります」といった言い回しが適しています。

これにより、相手を責めるのではなく、協力をお願いする形になります。

また、相手との関係性によっては、ユーモアを交えたり、少し柔らかい表現に変えるのも一つの手です。

「また人前でつっこまれちゃいました(笑)緊張しちゃうので、今度こっそり教えてもらえたら嬉しいです」など、場を和らげながら伝える方法もあります。

相手が変わらない場合もありますが、自分の意見をきちんと伝えたという事実は、自分自身の心の負担を減らすことにもつながります。

少しの勇気が、日々のストレスを軽減する一歩になります。

人を選んで注意する人の理由とその基準

注意や指摘をする際、相手によって態度を変える人がいます。

誰にでも平等に指導するのではなく、「注意しやすい人」にだけ声をかけるという行動は、決して珍しくありません。

このような人が注意する相手を選ぶ理由の一つは、相手の反応を予測して行動していることが挙げられます。

強く反発してこない、文句を言わない、感情的にならずに黙って受け入れるといった「おとなしい人」がターゲットにされやすい傾向があります。

逆に、反論しそうな人や立場が強い人に対しては何も言わないというケースもあります。

例えば、同じミスをしても、若手の社員には厳しく指摘するのに、年上の人には一切触れないといった場面は典型的です。

このような態度は、公平性を欠くだけでなく、職場の信頼関係を損なう原因にもなります。

さらに、自分の評価や立場を守るために注意の矛先をコントロールしているケースもあります。

注意したことでトラブルになるリスクを避けたい、または、自分が「しっかり見ている人」だと思われたいという動機から、指摘しやすい相手を選んでいるのです。

また、人間関係の力関係や、感情の相性に左右されている場合もあります。

特定の相手にだけ厳しい態度を取るのは、個人的な感情が含まれているサインとも言えます。

このような人に対応する際には、「自分が何か悪いのでは」と必要以上に気にしすぎないことが重要です。

明らかに不公平な扱いを受けていると感じたら、信頼できる上司や相談窓口に客観的に状況を伝えるようにしましょう。

注意してくる人がうざい場合は言い返すべき?

人前で何度も注意されると、「うざい」「もう我慢できない」と感じる場面もあるでしょう。

ただ、その場で言い返すべきか、沈黙すべきかは状況によって判断が分かれます。

感情に任せて反応してしまうと、かえって自分が不利な立場になることもあるため、冷静な判断が重要です。

まず、相手が感情的に怒っている場合や、周囲に他の人が大勢いる場面では、あえて沈黙する方が賢明です。

感情的な言い合いになれば、問題が個人間のトラブルとして広がる可能性があります。

周囲の印象にも影響するため、場の空気を読む力が求められます。

一方で、理不尽な内容や人格を否定するような言い方をされたときは、そのまま黙っていると相手に「言えば通る」と思わせてしまうこともあります。

そうした場合は、場を改めて冷静に伝えることが効果的です。

例えば、「今のご指摘、理解はしていますが、少し言い方に驚きました」「今後は個別にご相談できると助かります」といった言い回しなら、反論ではなく提案として受け取られやすくなります。

判断の基準として、「場の状況」「相手の性格」「周囲の目」「自分の精神的余裕」の4つを意識するとよいでしょう。

場合によっては、沈黙することで一時的にやり過ごし、あとから自分の立場を守るための行動につなげる方が、結果的に良い方向へ向かうこともあります。

自分の感情を守ると同時に、相手との関係性や職場環境を壊さないためにも、反応の仕方には慎重さが求められます。

人前で叱ることの海外との文化的な違い

人前で叱るという行為は、文化によって大きく意味合いが異なります。

日本では、目上の立場にある人が公の場で部下や後輩を叱ることが見られる一方で、海外では「人前で叱るのはNG」という考え方が一般的です。

例えば、欧米諸国では、個人の尊厳やプライバシーを重視する文化が根付いています。

そのため、たとえ部下が重大なミスをしても、人前で怒鳴る・叱責することは「相手を侮辱する行為」として受け取られかねません。

注意や指導は、原則として個室などプライベートな場で行うのが基本とされています。

一方で、日本では「その場で注意することが指導の一環」と捉えられがちです。

過去の教育現場や職場文化の中では、「周囲の人にも伝えるために人前で注意する」といった考えが根付いてきた背景があります。

しかし、こうしたやり方は、現代の多様性や個人の尊重という価値観にそぐわない面も出てきています。

こうした文化の違いを見ると、人前で叱ることが当たり前という認識は、もはや時代遅れと言えるかもしれません。

国際的な職場や多様な価値観を持つ社会においては、「相手にどう伝わるか」「どこで伝えるか」を意識することがより重要になっています。

叱ること自体ではなく、伝え方や環境への配慮ができるかどうかが、真のマネジメント力とも言えるでしょう。

人前で注意する人の心理とその背景を総括

記事のポイントをまとめます。

- 優越感を得るために人前で注意するケースがある

- 感情をコントロールできず怒鳴ってしまう人もいる

- 他人より自分の正しさを示したい欲求が隠れている

- 過去の体験が指摘行動として再現されている場合がある

- 注目を集めるために意図的に人前で指摘することがある

- 理屈で追い詰めるロジハラには勝敗意識が強く表れる

- 職場での人前での注意はパワハラ認定のリスクがある

- 人格否定や見せしめ目的の注意はパワハラになりやすい

- 怒鳴る人は不安や自信のなさを隠すために声を荒げる

- 人を選んで注意する人は反論しない相手を狙いやすい

- 公平性に欠ける注意は職場の信頼関係を損なう要因となる

- 本人は正当な指導と信じていても伝え方で印象が悪くなる

- 人前で注意されると羞恥心やストレスの原因になることもある

- 周囲の空気を支配しようとする心理が働いている場合がある

- 海外では人前で叱る行為は侮辱と捉えられる文化が多い