他人の欠点ばかりを探し出し、指摘してくるような「あら探しする人」に悩まされた経験はありませんか。

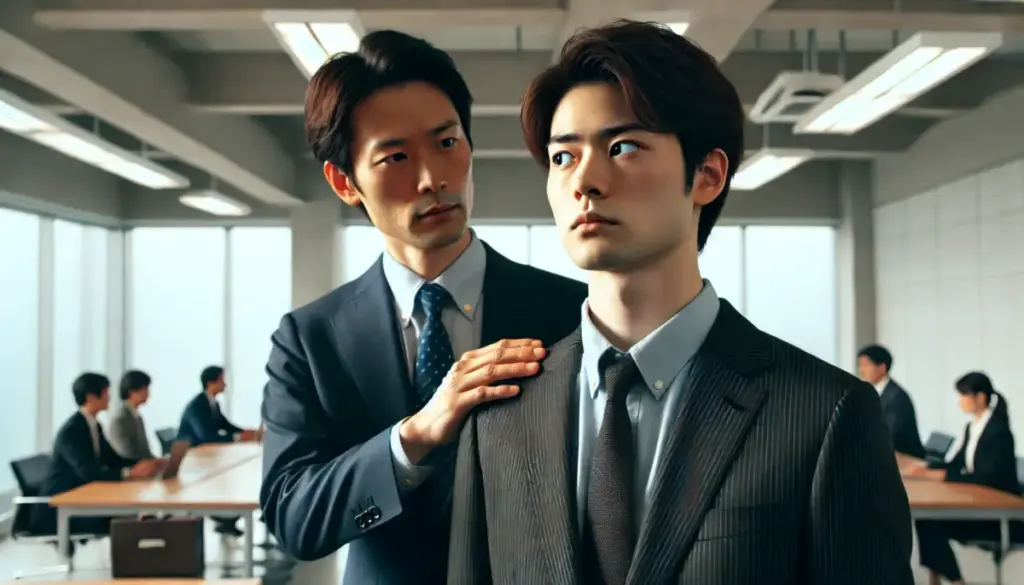

職場でのあら探し女性や、上司からの過度な指摘にストレスを感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、「あら探しする人の末路」というテーマで、あら探しを繰り返す人の心理や背景、最終的にどのような末路をたどるのかについて解説します。

特に、人の粗探しが趣味のようになっている人の行動は、単なる性格だけでなく、深層心理や病気の可能性が関係していることもあります。

また、スピリチュアルな観点からも、他人を否定し続ける行動がもたらす「カルマ」や心の状態についての見方も存在します。

一方で、あら探しされやすい人にも一定の傾向があります。

自己主張が苦手だったり、完璧を目指しすぎたりすることで、知らず知らずのうちに粗探しの対象となってしまうのです。

職場でのコミュニケーションにおいては、これがハラスメントに発展するケースもあります。

この記事では、そうした人との距離の取り方や対処法、人間関係の中で自分の心を守るためにできる工夫までを幅広くご紹介します。

人の粗探しばかりする人への適切な対処を知り、不要なストレスを抱え込まずに済むヒントを見つけていきましょう。

記事のポイント

- あら探しする人の心理的背景や原因

- あら探しがハラスメントに該当する基準

- あら探しする人の末路や人間関係の行き着く先

- あら探しされやすい人の特徴とその対処法

あら探しする人の末路は信頼喪失と孤立

- 粗探しされやすい気が…?あら探しされやすい人の特徴

- あら探しはハラスメントに該当する?

- 人の粗探しをする人の心理は

- 職場のあら探し女性との接し方

- 粗探しは嫉妬心が根底にある?

- 粗探しする人の行き着く先はどうなる?

粗探しされやすい気が…?あら探しされやすい人の特徴

あら探しされやすい人には、いくつか共通した特徴や背景があります。

それを知ることで、不要なストレスや対人関係の悩みを軽減するヒントが得られるかもしれません。

まず、自己主張が苦手な人はターゲットになりやすい傾向があります。

遠慮がちで反論しない姿勢は、攻撃しやすいと見なされることが多く、相手の「粗探し欲」を刺激してしまうのです。

次に、完璧を目指しすぎる人も注意が必要です。

自分に厳しい姿勢は一見ポジティブですが、その緊張感が周囲にも伝わり、揚げ足を取られやすくなる可能性があります。

「ミスを見つけたい」という心理を引き出してしまうこともあるのです。

さらに、表情や態度が曖昧な人も標的になりがちです。

感情が読み取りづらいと、周囲は「本音がわからない」と感じ、無意識に警戒し、結果として欠点を探そうとする心理が働く場合があります。

これらの特徴に共通するのは、「相手に隙を与えてしまう状態」になっていることです。

もちろん、粗探しをする側に問題があるのは間違いありませんが、自分の立ち振る舞いを見直すことで、防げる場面もあるでしょう。

ただし、すべての原因を自分のせいと考えてしまうと、自己否定が強まりかえって逆効果になります。

必要なのは、自分を責めるのではなく、冷静に状況を見つめてバランスを整える意識です。

あら探しはハラスメントに該当する?

職場でのあら探し行為が日常的かつ執拗に行われている場合、それは「パワーハラスメント」に該当する可能性があります。

パワハラとは、厚生労働省の定義によると「優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為」とされています。

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

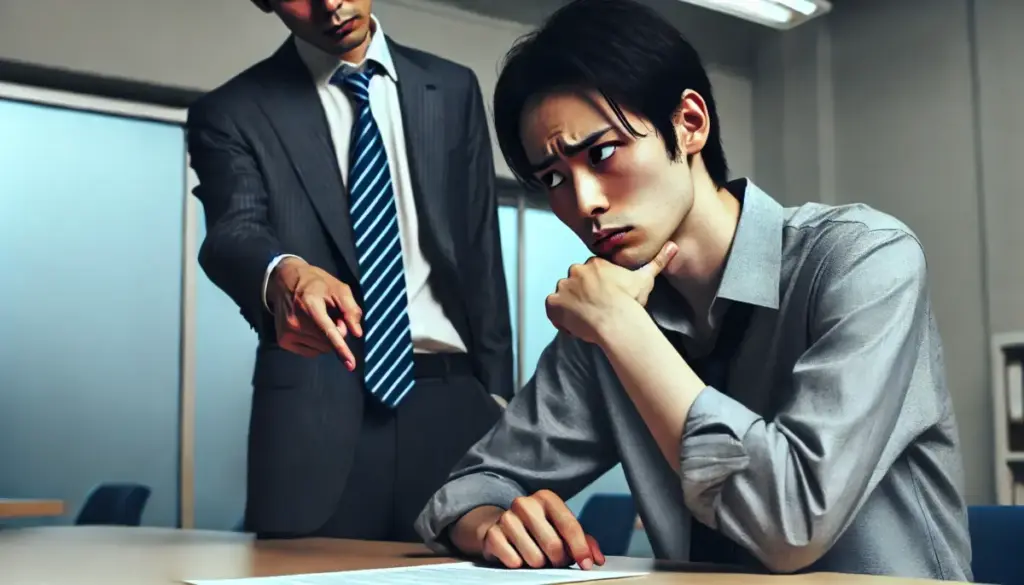

たとえば、仕事の小さなミスを毎回大げさに責めたり、他の社員の前で繰り返し指摘したりする場合、それは業務上の指導の域を超えています。

こうした行為が継続的に繰り返されると、被害を受ける側は萎縮し、本来のパフォーマンスを発揮できなくなってしまいます。

また、発言のトーンやタイミングによっては、あら探しのつもりがなくても受け手に強いストレスを与えていることもあります。

特に上下関係がある職場では、指摘する側にその自覚がないケースも少なくありません。

パワハラかどうかの判断には、「行為が継続的か」「業務上必要な範囲を超えているか」「精神的苦痛があるか」という点が重視されます。

もしも「これは指導ではないのでは?」と感じたなら、信頼できる上司や人事に相談する、または社内外のハラスメント相談窓口を利用するなど、行動を起こすことが大切です。

人の粗探しをする人の心理は

人の粗探しをしてしまう心理には、いくつかの深層的な要素が関係しています。

表面的にはただの「指摘好き」に見えることもありますが、実際にはその背後に不安や劣等感、自己防衛の気持ちが潜んでいるケースが少なくありません。

まず、自分に自信がない人ほど他人の欠点を探しやすい傾向があります。

他者のミスや弱点を見つけて指摘することで、自分のほうが優れていると感じたいのです。

このような行動は、一時的には安心感や優越感を得られますが、根本的な不安が解消されるわけではありません。

また、家庭環境や過去の人間関係が影響している場合もあります。

たとえば、厳しい親のもとで育った人や、完璧主義を強いられてきた人は、無意識に「間違いを探すことが当たり前」になっていることがあります。

このような価値観は、大人になってからも残りやすく、人との接し方にも影響を及ぼします。

さらに、他人を否定することで自分の存在意義を感じようとする人もいます。

職場などの集団の中で「注意する役割」を担うことで、周囲からの注目や立場を保とうとしているのです。

このように、粗探しの裏側には複雑な心理メカニズムがあり、単なる性格の問題だけでは片付けられません。

接する際には、その背景にある心の動きにも意識を向けることで、適切な距離感や対処法を見つけやすくなります。

職場のあら探し女性との接し方

職場で常に他人のミスを探しては口出ししてくる、いわゆる「あら探し女性」とうまく関わるには、感情的にならずに冷静な対応を取ることが大切です。

真っ向から対立してしまうと、余計に状況が悪化してしまうおそれがあります。

まずは、指摘される内容に事実が含まれているかを見極める姿勢が重要です。

もし事実であれば、改善できる部分は受け入れることで、相手の出番を減らす効果が期待できます。

逆に、理不尽な難癖の場合は、やんわりと「それは別の考え方もありますね」と返すなど、正面から反論しない工夫も必要です。

次に、信頼できる上司や同僚に相談しておくことも有効です。

周囲に自分の立場を理解してくれる味方を作っておくことで、万が一のトラブル時に冷静な判断がしやすくなります。

記録を取っておくことも、後に状況を説明する際に役立ちます。

さらに、相手のあら探し行動に振り回されないメンタルを保つことも大切です。

毎回真に受けてしまうと、気持ちが消耗し、仕事に支障をきたしかねません。

あくまで「相手の問題」として受け止め、自分のペースを保つ意識が必要です。

最後に、根本的な改善が見込めない場合は、人事や外部相談窓口の利用も視野に入れるべきです。

職場は安心して働ける場所であるべきなので、一人で抱え込まず、適切なサポートを活用することが解決への近道となることもあります。

粗探しは嫉妬心が根底にある?

多くの場合、粗探しを繰り返す人の根底には嫉妬心が潜んでいます。

これは、他人の成功や注目を自分の脅威と感じ、「自分の価値を守るため」に相手を下げようとする心理です。

例えば、同僚が上司に褒められたとき、その人の仕事ぶりではなく小さなミスや言動を取り上げて「でもあの人、〇〇が雑なんだよね」と言う人がいます。

こうした発言には、自分が評価されなかったことへの悔しさや、不安からくる攻撃性が表れています。

また、自己肯定感が低い人ほど他人と自分を比べやすく、劣等感を感じるとその穴を埋めるために他人の欠点を探しやすくなります。

これは無意識のうちに起こる場合も多く、本人に悪気がないケースも少なくありません。

さらに、周囲から見て明らかに優れている人や注目されている人ほど、嫉妬の対象になりやすい傾向があります。

つまり、「目立つ人ほど狙われやすい」という現実も無視できません。

このように、粗探し行動にはただの性格の問題ではなく、自己防衛や承認欲求といった深い心理が関係しています。

その背景を理解することで、相手の言動に一喜一憂せず、冷静に対応することが可能になります。

粗探しする人の行き着く先はどうなる?

粗探しばかりしている人は、最終的に人間関係の中で孤立するケースが少なくありません。

どんなに有能であっても、周囲から信頼を失えば、仕事でもプライベートでも支えを得られにくくなっていきます。

まず、粗探しを繰り返す人には、他者との対等な関係を築くことが難しくなる傾向があります。

常に相手の欠点を探すという姿勢は、「自分の方が上でいたい」「自分の価値を保ちたい」という心理から来ている場合が多いものです。

しかし、このような関わり方では、本音でつながれる人間関係が育ちません。

その結果、周囲からは「信用できない」「一緒にいたくない」と思われ、次第に距離を取られてしまうのです。

また、信頼を失うことで、仕事上の評価にも悪影響が出ることがあります。

どんなに能力が高くても、「協調性に欠ける」「雰囲気を悪くする」といった理由でチームから外されることもあります。

特にマネジメントやリーダー職では、人を育てたりまとめたりする役割が求められるため、他人を批判ばかりしているような姿勢は大きなマイナスに捉えられます。

さらに、粗探しのクセが強くなっていくと、やがて本人も疲弊していきます。

常に相手のミスを探すという思考は、脳にも心にもストレスを与える行為です。

ときには、対人不信や不安感に悩まされ、精神的に不安定になることもあります。

周囲に対する不満が増すほど、自分自身への満足感や自己肯定感も下がっていくという悪循環に陥るのです。

こう考えると、粗探しばかりしている人の末路は、他人との関係だけでなく、自分自身の心も消耗してしまうものだといえます。

人は誰しも欠点を持っていますが、それを受け入れ合いながら関係を築くことこそが、長く信頼される人間関係の土台になります。

逆に、常に他人の弱点に目を向ける習慣は、周囲からの敬遠と自己崩壊を招きかねない危険な行動パターンなのです。

あら探しする人の末路に学ぶ関わり方

- 人の粗探しばかりする人の対処法

- 粗探しする上司とのストレス回避法

- 人の粗探しばかりする人は病気かも?

- あら探しのスピリチュアル的な視点

- 人の粗探しが趣味の人と距離を取るべき理由

人の粗探しばかりする人の対処法

人の粗探しばかりする人と接すると、何気ない日常のやり取りすら気を張る場面が増えてしまいます。

そのような相手にストレスを感じている方は少なくありません。

では、どう対処するべきか。

大切なのは、相手を「変えよう」とするのではなく、自分の心を守るための工夫を積み重ねていく姿勢です。

まず初めに意識したいのは、必要以上に反応しないことです。

粗探しをする人の言動には、しばしば相手をコントロールしたいという意図が隠れていることがあります。

そのため、感情的に反応すればするほど、相手にとっては「手ごたえ」を感じさせる材料になってしまいます。

理不尽な指摘や否定的な言葉を投げかけられた場合でも、「そういう視点もあるんですね」と一歩引いた態度で対応すると、無用な摩擦を避けやすくなります。

また、粗探しの対象にされないためには、自分の言動に細心の注意を払うことも大切です。

提出物や報告は、いつもより少し丁寧に確認する。

発言には根拠や数字を添えて曖昧さを減らす。

これだけでも、相手が揚げ足を取る余地を狭めることができます。

とはいえ、完璧を目指しすぎて自分を追い詰めてしまわないよう、バランス感覚も忘れないようにしましょう。

そして、第三者の存在は心の支えになります。

職場やグループの中で信頼できる人を見つけておくと、精神的に孤立しにくくなります。

味方や理解者がそばにいるだけで、自分の認識が正しかったと確認でき、冷静さを保ちやすくなるのです。

さらに、相手の発言やトラブルになりそうな出来事は、こまめに記録を残す習慣をつけることをおすすめします。

これは単なる日記ではなく、後で第三者に相談する際の証拠にもなり得ます。

具体的な日付や言動の内容、やりとりの詳細を簡潔に記しておくと良いでしょう。

それでも関係が改善されず、心身に負担がかかり続けるようであれば、物理的にも心理的にも距離を取る選択肢を考えるべきです。

業務上のやりとりを最小限にとどめたり、できるだけ一対一の会話を避けるなど、自分を守るための線引きを明確にしましょう。

このように、粗探しばかりする人への対処法は「相手の変化を期待しない」ことが前提となります。

環境や他人を思い通りにコントロールするのは困難です。

しかし、自分の考え方や行動は、自分自身で選べます。

無理なくできる工夫を積み重ねることが、心の安定につながっていきます。

自分を守るという姿勢を持ち続けることが、最も現実的で効果的な対策だといえるでしょう。

粗探しする上司とのストレス回避法

粗探しばかりする上司と接することで、毎日の業務が大きなストレス源になることは少なくありません。

ですが、適切な距離感と対応策をとることで、精神的な負担を軽減することができます。

まず意識したいのは、すべてを真に受けすぎないことです。

上司の指摘が理不尽に感じる場合、それがあなた個人への攻撃というより、上司自身の不安や支配欲から来ている可能性があります。

このように理解することで、自分を責めすぎずに済みます。

次に、報告・連絡・相談の質を上げることも有効です。

事前に細かく共有し、突っ込まれそうな部分は説明を添えておくことで、粗探しの隙を減らすことができます。

例えば、納期が遅れそうなときは早めに伝え、理由と対応策を示すと印象が変わります。

さらに、感情を表に出しすぎないことも大切です。

反論や怒りを見せると、上司のあら探しがエスカレートすることがあります。

必要以上に反応せず、冷静さを保つことで相手の興味をそらせます。

それでも状況が改善しない場合は、社内相談窓口を活用するのも一つの手段です。

特にメンタルに影響が出ている場合には、環境を変える選択肢を検討することも、自分を守るためには必要です。

日常的なストレスを軽減するためには、物理的・心理的な「距離のとり方」がカギになります。

上司を変えることは難しくても、自分の受け止め方や対応方法は工夫できます。

人の粗探しばかりする人は病気かも?

粗探しばかりする人には、精神的・心理的な問題を抱えている場合があります。

単なる性格ではなく、背景には強い不安や認知の歪み、あるいは発達障害などが関係している可能性も否定できません。

たとえば、強迫性パーソナリティ障害の特徴を持つ人は、完璧主義や細部へのこだわりが強く、他人のミスを見逃せない傾向があります。

このような人は「正しくあること」に強い執着を持ち、他人の言動に対して過度に厳しい目を向けるのです。

また、自己愛性パーソナリティ障害に近い傾向を持つ場合もあります。

他人を見下すことで自尊心を保つタイプで、無意識に人の欠点を指摘することで優位に立とうとするケースが見られます。

もちろん、すべての粗探し傾向の人が病気というわけではありません。

ただ、極端な言動が繰り返される場合や、他人を不必要に傷つけるレベルに達している場合には、専門家の支援が必要なこともあるのです。

こうした背景を理解しておくことで、相手の言動に振り回されにくくなります。

「なぜこの人はこうなのか?」と考える視点を持つことが、冷静な対処の第一歩になります。

あら探しのスピリチュアル的な視点

スピリチュアルの世界では、他人を批判したり粗探しを繰り返す人は「内なる不安」や「自己否定感」を反映している存在だとされています。

つまり、相手の欠点にばかり目が向くのは、自分自身に向き合う勇気が不足しているサインとも言えるのです。

このような人は、本来見つめるべき自分の弱さや傷を直視できず、外側に原因を求めてしまいがちです。

誰かのあらを探すことで、自分の価値を保とうとしている状態は、魂のバランスが崩れている証とされています。

あなたが一方的にあら探しの対象になっている場合、「なぜ自分が狙われてしまうのか」と考えすぎる必要はありません。

スピリチュアル的には、そうした体験を通じて「人との距離感」や「自分の心を守る術」を学ぶ機会であるとも解釈されます。

このような人との関係に無理をして関わり続けるよりも、境界線を引いて自分のエネルギーを守ることが、心身の安定にとって非常に重要です。

ときには離れる選択も、自分を大切にするスピリチュアルな行動のひとつといえるでしょう。

人の粗探しが趣味の人と距離を取るべき理由

粗探しが「趣味」になってしまっている人と関わると、日常が常に評価されるような状態になりがちです。

どんな言動もチェックされ、「ここがダメ」「あそこが雑」といった批判が繰り返されると、自信が削られ、精神的な負担が蓄積していきます。

このような関係では、徐々に「どうせ何をしても否定される」と感じるようになり、自発的な行動や発言すら控えるようになってしまいます。

やがて、自己肯定感の低下やストレスによる体調不良を招くこともあります。

また、粗探しが癖になっている人は、他人の良い部分を見ようとしない傾向があります。

どれだけ努力しても欠点ばかりを指摘されるため、ポジティブな関係性を築くのが難しくなります。

あなたがその人に対して歩み寄ろうとしても、報われない感覚に陥ることが少なくありません。

ここで大切なのは、「相手を変えようとしすぎないこと」です。

趣味として粗探しをしている人は、その行為にある種の快感や充実感を持っているため、自ら変わろうとはしにくいのが現実です。

あなた自身の心を守るためにも、できるだけ距離を取り、関わる時間や深さを調整していくことが必要です。

無理に付き合い続けるのではなく、「関係性に線引きをすることも自分を大切にする方法の一つ」と捉えることが重要です。

あら探しする人の末路から見る人間関係を総括

記事のポイントをまとめます。

- 周囲からの信頼を徐々に失っていく

- 孤立しやすく、人間関係が長続きしない

- 本音で付き合える相手ができにくくなる

- チームや職場で協調性に欠けると見なされやすい

- 批判的な言動がマイナス評価につながる

- 承認欲求が満たされず精神的に不安定になりやすい

- いつも他人と比較して自分を保とうとする

- ミス探しが習慣化すると自分自身も疲弊していく

- ストレスが蓄積し、体調やメンタルに影響が出る

- 他人に対する不満が強まり対人不信に陥りやすい

- 職場ではパワハラとみなされ処分の対象になる可能性もある

- 周囲から避けられ、情報が入らなくなっていく

- 成果より人間性が評価される場面で不利になりやすい

- スピリチュアル的にも内面の不安を反映しているとされる

- 最終的には自分の心と居場所を失う危険性がある